Recientemente, el MIDIS encargó al INEI comenzar a medir de manera institucional la pobreza multidimensional como complemento a la monetaria. Medir la pobreza monetaria permite identificar correctamente las carencias económicas de la población y focalizar los esfuerzos (políticas de generación de empleo, transferencias condicionadas, bonos) en la población más vulnerable sobre la base de evidencia. Sin embargo, no mide de manera integral la calidad de vida de la población ni las carencias que la afectan fuera del ámbito estrictamente monetario. Por ello incluir, indicadores relacionados con estas carencias, a través del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), podría ser beneficioso.

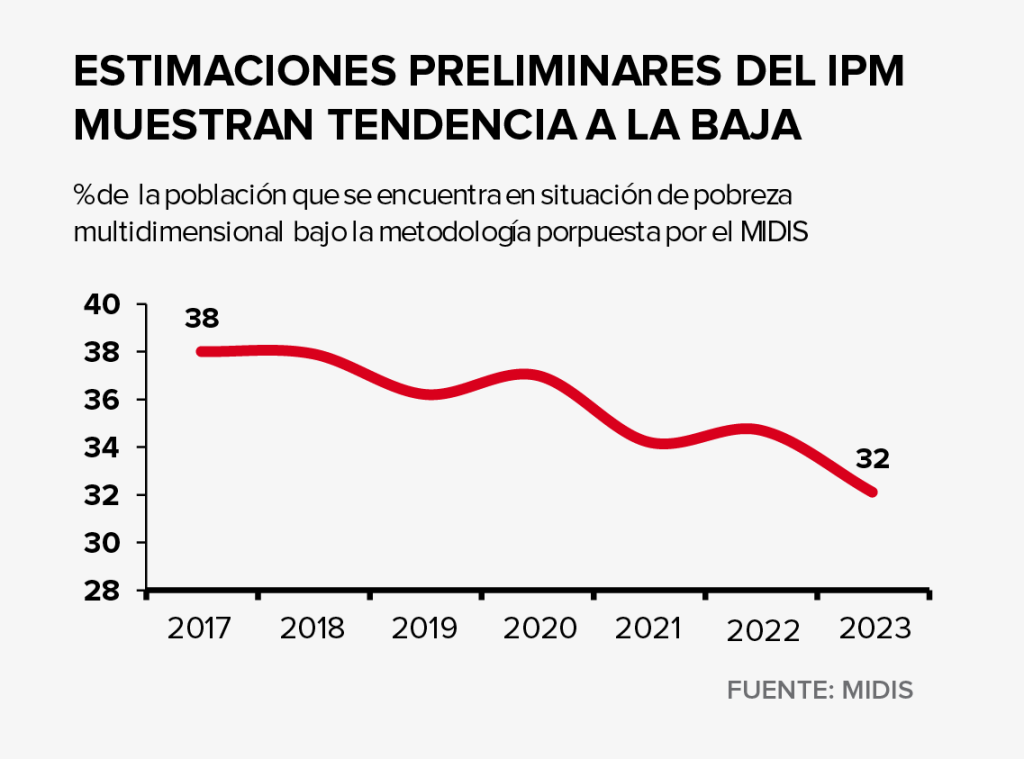

Estimaciones preliminares, no oficiales, del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para el Perú dan cuenta de su importancia para brindar información complementaria a la pobreza monetaria. Por ejemplo, en el 2023, el 29% de los peruanos se encontraban en situación de pobreza monetaria. En comparación, estimaciones preliminares del MIDIS que toman en cuenta privaciones como la falta de acceso a servicios de agua, salud o educación, la residencia en viviendas precarias o el subempleo, en otros, ubican la pobreza multidimensional en 32%.

Además de la diferencia de 3 puntos porcentuales, la población identificada como pobre resulta distinta según el indicador que se use. En el 2023, casi la mitad de los pobres bajo un enfoque multidimensional no lo son realmente desde el punto de vista monetario, pues, a pesar de las carencias, su gasto supera la línea de pobreza (S/ 450 al mes). En regiones como Madre de Dios la pobreza monetaria es menor al 17%, pero la multidimensional afecta a cerca del 40% de la población. Al nivel nacional, casi seis millones de pobres multidimensionales cuentan con necesidades estructurales –dificultades para acceder a empleos formales de calidad y a la red de seguridad social, por ejemplo– que no se encuentran priorizadas actualmente en la agenda de política pública relacionada con la lucha contra la pobreza.

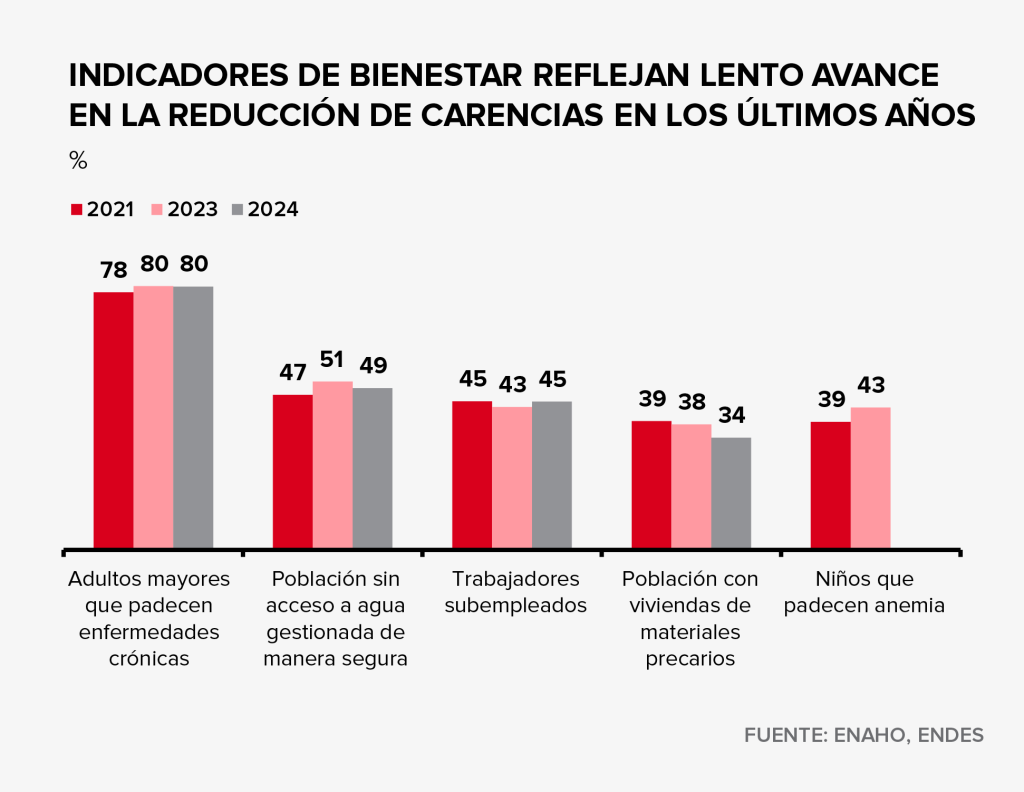

Cerca de 40 países alrededor del mundo han incorporado la estimación de un indicador agregado de bienestar –como el IPM– que incluye dimensiones de acceso y calidad de servicios públicos (educación, agua y saneamiento, salud), calidad de las viviendas, situación laboral, seguridad alimentaria, entre otras. Algunos de estos indicadores ya son reportados de manera desagregada en el Perú y evidencian fuertes carencias. Incluso, estimaciones preliminares con data disponible a setiembre del 2024 muestran avances mínimos en los últimos años, lo que hace evidente la necesidad de visibilizar estas cifras y monitorearlas constantemente.

Más aún, estimar un índice conjunto a partir de estos indicadores tiene como objetivo medir de manera simultánea distintas carencias presentes en la población. Esto permite identificar grupos vulnerables e informar el diseño y la focalización de políticas que busquen mejorar el bienestar de manera más estructural, con medidas enfocadas en la gestión de servicios públicos o mejoramiento de infraestructura, por ejemplo.

Las ventajas de incorporar la medición de carencias conjuntas –como complemento a la pobreza monetaria– son evidentes. Desde APOYO Consultoría resaltamos la importancia de que la medición de este índice se haga en un entorno cuya gobernanza garantice su independencia, y que se use un diseño técnico, riguroso y transparente, que asegure su eficacia como herramienta de política pública.

Existe un mínimo de indicadores de calidad de vida que son considerados en el IPM a nivel global. Pero, además, cada país tiene discrecionalidad para añadir aspectos relevantes según el contexto y las prioridades nacionales. En ese sentido, a diferencia de la pobreza monetaria, los resultados de pobreza multidimensional pueden llegar a ser poco objetivos o sesgados, pues dependen de los indicadores que se consideren dentro de la estimación o incluso de los umbrales subjetivos a partir de los cuales se considera que una persona sufre la privación de cada indicador.

La metodología propuesta por el MIDIS establece un IPM que tome en cuenta 14 indicadores de privación en siete dimensiones: salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, energía, empleo y previsión social y conectividad. Sin embargo, debido a diferencias metodológicas entre las distintas encuestas realizadas a nivel nacional (tamaño y composición de muestras, periodicidad de medición o ámbitos de aplicación distintos), algunos indicadores muy relevantes para la población no pueden ser incluidos en el índice agregado.

Por ejemplo, el 40% de los peruanos considera que la delincuencia es el principal problema del país actualmente. Sin embargo, dado que la información de victimización y casos de robo no se encuentra consolidada dentro de la misma encuesta que el resto de los indicadores priorizados, esta no puede ser procesada e incluida en el IPM.

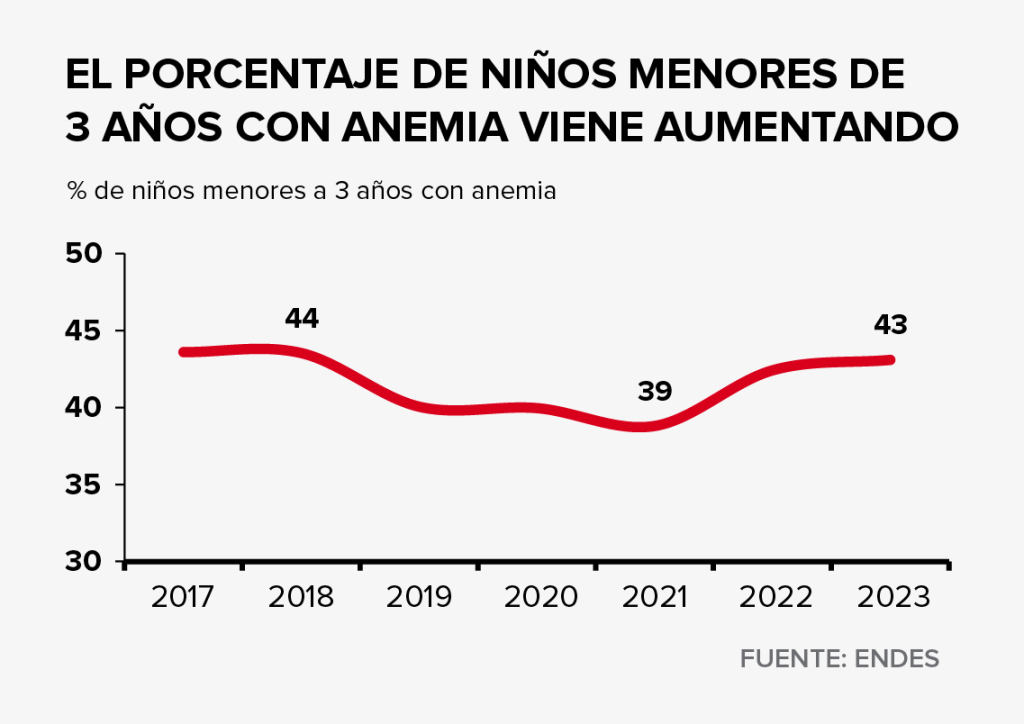

En consecuencia, el IPM no tomará en cuenta este indicador, ni otros de vital importancia para la lucha contra la pobreza (anemia, desnutrición crónica, calidad de los servicios educativos). Al invisibilizar estas dimensiones relevantes de la pobreza multidimensional, la metodología podría llegar a subestimarla y que no se incluyan en el diseño de políticas. De hecho, las estimaciones preliminares que realizó el MIDIS recientemente muestran una tendencia a la baja del IPM en los últimos años. Considerando los 14 indicadores propuestos por el MIDIS, la pobreza multidimensional habría pasado de 36% en el 2019 a 32% en el 2023. En contraste, indicadores de privaciones específicas que no pueden ser incluidos por limitaciones metodológicas, como el porcentaje de niños que sufre de anemia o desnutrición crónica, por ejemplo, muestran una tendencia claramente contraria.

Así, el índice calculado bajo la metodología propuesta por el MIDIS no reflejaría de manera completa las privaciones más importantes que sufre la población ni su tendencia real a través del tiempo. Para abordar este problema, la propuesta del MIDIS incluye un tablero de monitoreo con los indicadores relevantes que no puedan ser agregados al índice por diferencias metodológicas.

En ese sentido, desde APOYO Consultoría proponemos proceder con cautela en la aprobación de un Índice de Pobreza Multidimensional institucional que sirva para informar decisiones de priorización y focalización de intervenciones. Aprobar un índice incompleto de manera apresurada genera el riesgo de crear una herramienta de política que no refleje claramente las necesidades de la población y los segmentos donde las intervenciones son más urgentes. En otras palabras, se corre el riesgo de invisibilizar o dejar de lado carencias fundamentales o grupos vulnerables que requieren intervención inmediata, como territorios donde el crimen ha escalado significativamente o donde la incidencia de anemia infantil ha alcanzado más del 70% (como en Puno, por ejemplo).

Actualmente el INEI tiene el encargo de formalizar el desarrollo del índice y el tablero de monitoreo, con la asesoría de un comité consultivo conformado por representantes de diferentes actores (sociedad civil, academia, instituciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales). Durante este proceso, es fundamental:

- Respetar la independencia del INEI para aprobar la metodología y los indicadores a considerar en la medición de la pobreza multidimensional: Es importante que se mantenga la independencia entre la entidad encargada de la medición y diagnóstico (INEI) y aquellas encargadas de diseñar y ejecutar las intervenciones (MIDIS, entre otras). Esto ocurre en el caso de la meta de inflación, por ejemplo, donde la entidad encargada de implementar la política monetaria (BCR) es distinta a la encargada de medir la inflación (INEI). En el caso de la pobreza multidimensional, dado que el resultado de la medición depende de la metodología y los indicadores considerados dentro de ella, la independencia entre ambas entidades es clave para asegurar un proceso de rendición de cuentas transparente.

- Reconocer al IPM como una medida complementaria a los indicadores de pobreza y de calidad de vida que existen y que son utilizados para el diseño y focalización de programas sociales: Dado que no todos los indicadores podrán ser incorporados dentro del índice, no se debe dejar de priorizar indicadores relevantes para el caso peruano (anemia, desnutrición, inseguridad, infraestructura educativa).

*Agradecemos los aportes de Javier Escobal, investigador de GRADE.